María Ruiz

Entre 2020 y 2025, en San Luis Potosí se iniciaron 9 mil 853 carpetas de investigación por delitos donde las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. Solo 3.5 por ciento llegó a judicializarse.

Estas cifras, advierte el diagnóstico Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí, revelan un patrón contundente: la violencia contra las niñeces es sistemática, constante, creciente y profundamente normalizada, mientras que el sistema de protección opera con serias fallas estructurales.

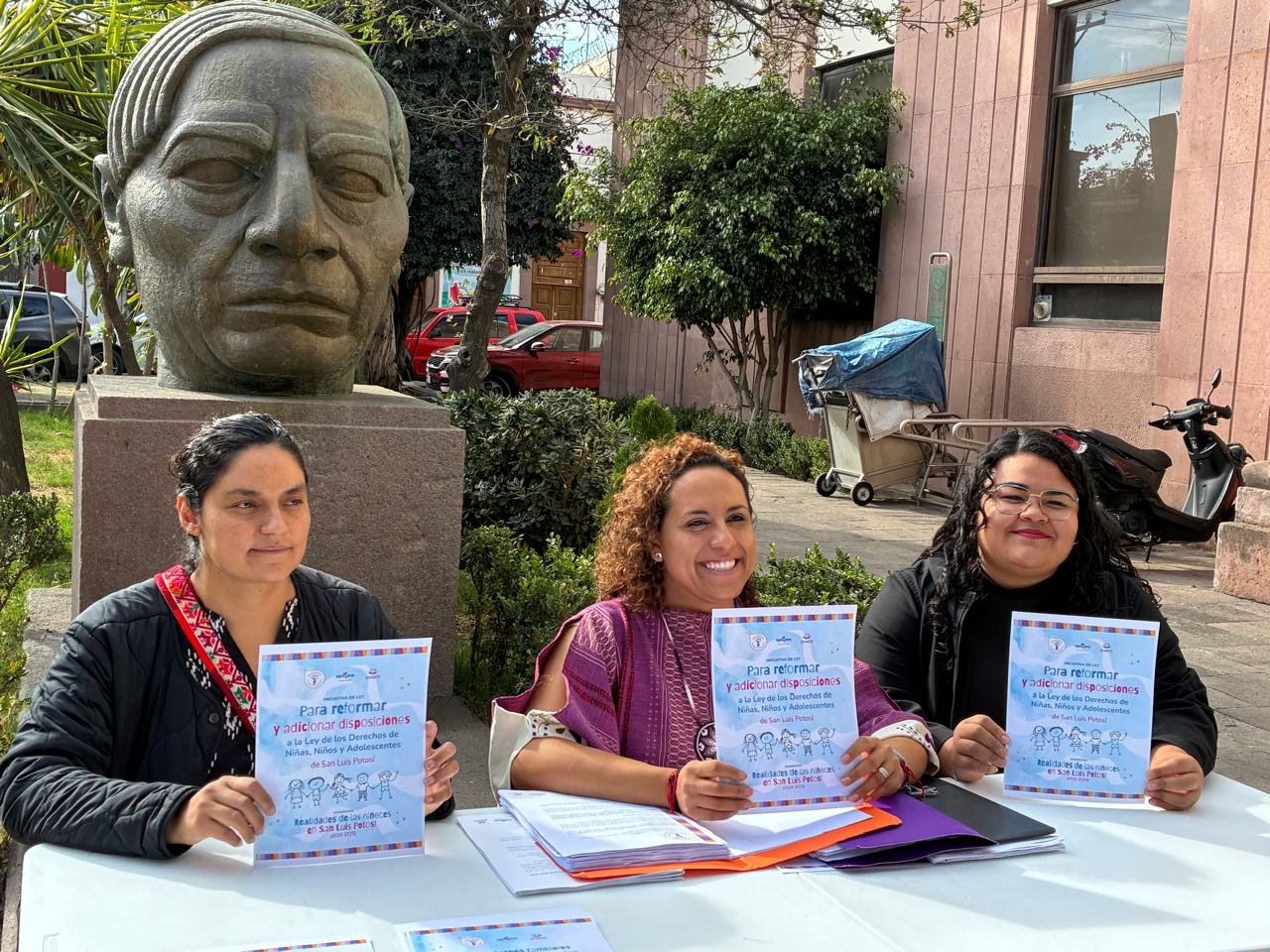

El informe —elaborado por Apoyare A.C. y Shakti, con base en 1 mil 258 notas periodísticas, 100 solicitudes de información institucional y un cuestionario aplicado a 344 estudiantes de primaria— muestra que existe una brecha abismal entre el marco jurídico y la realidad cotidiana de niñas, niños y adolescentes en el estado.

Los delitos más frecuentes registrados por la Fiscalía Especializada de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales son violencia familiar (3,707 casos), abuso sexual (1,351), violación (1,181), incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (1,262) y estupro (495). Para las organizaciones, estas cifras no solo describen un problema: evidencian que la violencia hacia las niñeces ocurre de forma sistemática y reiterada en sus entornos más cercanos.

La violencia sexual emerge como un problema público permanente. Solo en la Primera Delegación de la Fiscalía se documentaron 3 mil 024 carpetas por delitos sexuales contra NNA en cinco años, lo que equivale a dos denuncias diarias. La mayoría de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, lo que confirma la feminización de la violencia sexual.

El levantamiento escolar deja al descubierto otra dimensión del riesgo: 7.3 por ciento de las y los estudiantes reportó haber sufrido tocamientos o actos sexuales sin consentimiento; la mayoría dijo que la violencia comenzó a los seis años y que los agresores fueron hombres de su familia. Casi la mitad recibió la orden de guardar el secreto, una tercera parte fue amenazada y un 60 por ciento sintió que podía ser lastimada o asesinada.

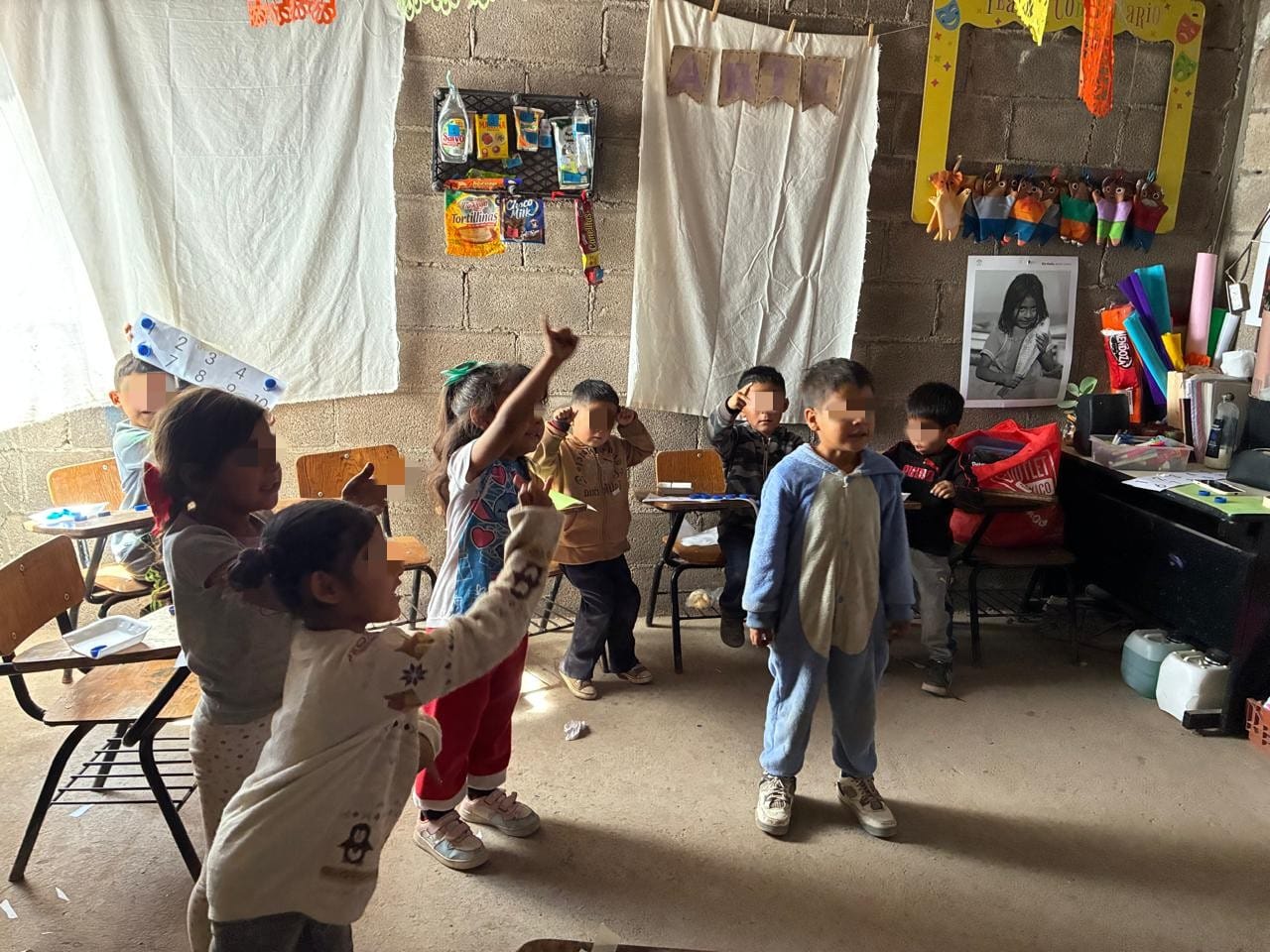

El diagnóstico revela que los entornos familiar y escolar, que deberían ser espacios protectores, son los de mayor riesgo. Las notas analizadas muestran que 80 por ciento de los casos ocurre dentro del hogar, con concentración en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles. En las escuelas, la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) documentó 53 casos de violencia estudiantil entre 2024 y 2025, aunque las organizaciones advierten un subregistro significativo.

Dentro de sus familias, cuatro de cada diez niñas y niños dijeron sufrir violencia física; 42.7 por ciento reportó golpes, principalmente por parte de mamá o papá, y más de la mitad considera estos castigos “normales”.

La violencia comunitaria también se profundiza. Entre 2020 y 2025, Alerta Amber registró 991 reportes de menores no localizados y la Fiscalía abrió 871 carpetas por desaparición, sobre todo de niñas y adolescentes mujeres.

Para las organizaciones responsables del estudio, todos estos datos revelan una misma realidad: la violencia atraviesa la vida de las infancias en sus casas, sus escuelas y sus comunidades, mientras que el Estado carece de condiciones mínimas para protegerles.

Las brechas institucionales son una pieza central del diagnóstico. La información pública es incompleta o inexistente; el Poder Judicial no genera datos sobre procesos de guarda y custodia, pérdida de patria potestad por violencia, medidas de protección ni intervenciones de la Procuraduría de Protección.

La Fiscalía reconoce falta de recursos —agravada con el recorte de 2025— y solo judicializó el 3.5 por ciento de las carpetas. La Procuraduría de Protección intervino únicamente en 1 mil 063 casos, una proporción mínima frente al total de denuncias. Para las organizaciones, esto revela un cuello de botella estructural que mantiene a la mayoría de los casos sin respuesta.

El análisis mediático suma otra capa: tras revisar 857 notas, se identificó el uso extendido de la palabra “menores”, la reducción de todos los delitos sexuales al término “abuso” y narrativas adultocéntricas que responsabilizan a las víctimas o minimizan los hechos. Las palabras más frecuentes fueron: infantil, violencia, menores, maltrato, abuso y sexual.

A esto se añade la resistencia municipal a transparentar información: de 65 solicitudes enviadas a ayuntamientos y DIF municipales, la mayoría no respondió, entregó datos incompletos o continúa sin contestar.

En conjunto, para la psicóloga Mariana Juárez y la abogada Claudia Cuéllar, quienes realizaron el diagnóstico, lo que se revela es un panorama donde la violencia contra niñas, niños y adolescentes no solo ocurre: se permite, se normaliza y se reproduce, mientras que las instituciones carecen de datos, capacidad y coordinación para garantizarles una vida libre de violencias.