Texto y fotografías de María Ruiz

En un estado que a menudo calla los cuerpos de las mujeres, la organización Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C. decidió abrir un espacio, fue un taller —El ABC del aborto— donde la palabra se volvió abrigo.

Allí, antropólogas, abogadas, acompañantes y defensoras desplegaron datos y preguntas para desmontar viejos temores. Se habló del aborto no como un rumor vergonzante, sino como un proceso humano, legal y médico; un hecho que atraviesa cuerpos y leyes, y que en San Luis Potosí todavía carga con el peso de siglos de estigma.

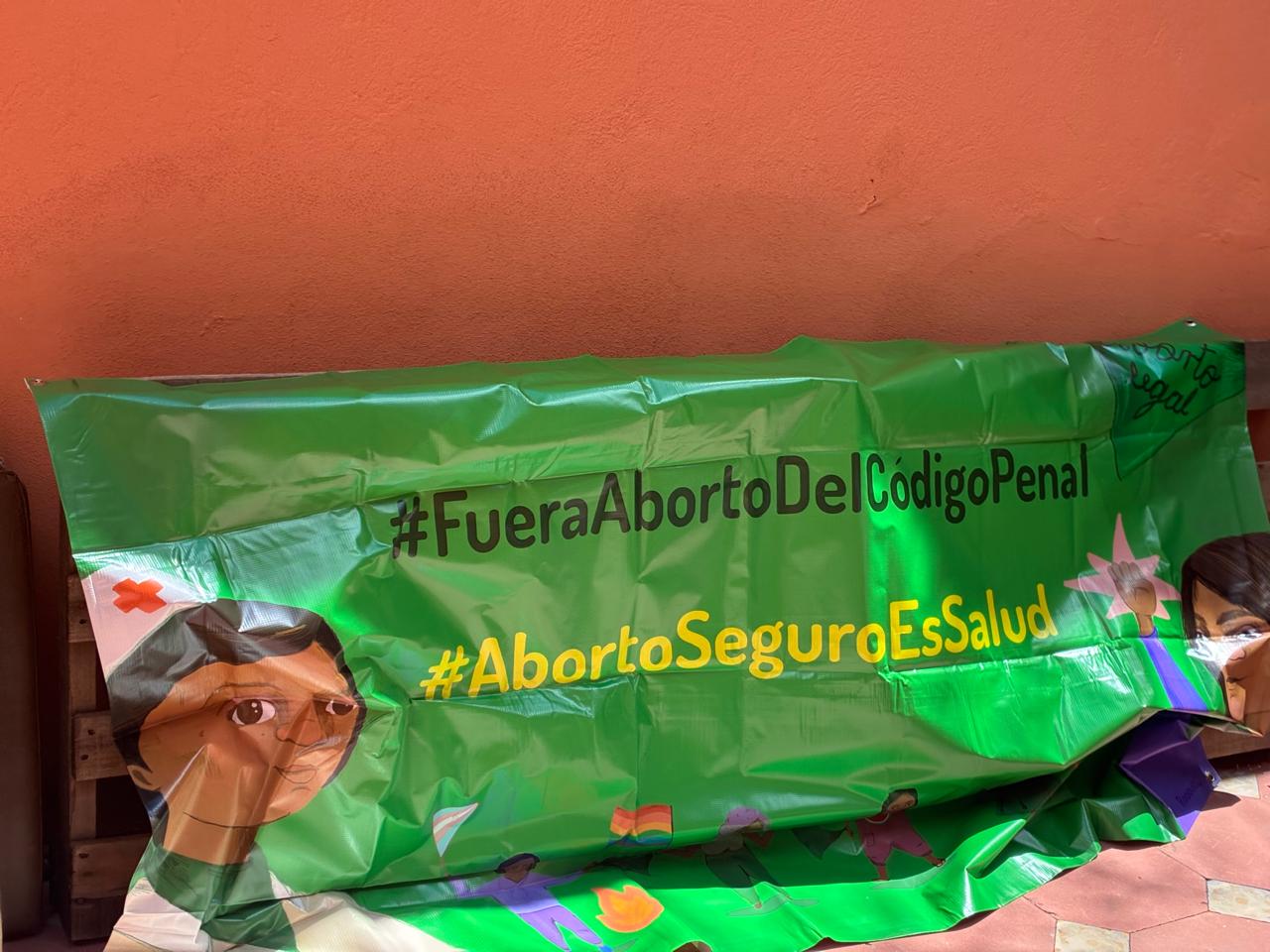

La primera grieta que el taller buscó abrir fue semántica. “Cuando decimos aborto, ¿de qué hablamos? ¿Del suceso obstétrico o del delito tipificado en un código penal?”, se preguntó en voz alta una de las facilitadoras.

El dato médico fue detallado: es un evento obstétrico que la ciencia, la política y la sociedad debe observar sin juzgar si fue inducido o espontáneo.

El otro nombre —el penal—, impuesto por los códigos y replicado en los juzgados, convirtió esa experiencia en un crimen. A esa etiqueta se deben los pasillos clandestinos para muchas mujeres que no tienen redes de apoyo, los viajes silenciosos, las complicaciones evitables.

Nombrar la diferencia, coincidieron las expertas, es el primer paso de la despenalización social: reconocer que quien aborta no es una criminal, sino una persona que atraviesa un proceso de salud.

La información como refugio

El centro palpitante de la jornada fue la información. Desarmar mitos, ofrecer datos comprobables e insistir en que el aborto seguro es un asunto de salud pública.

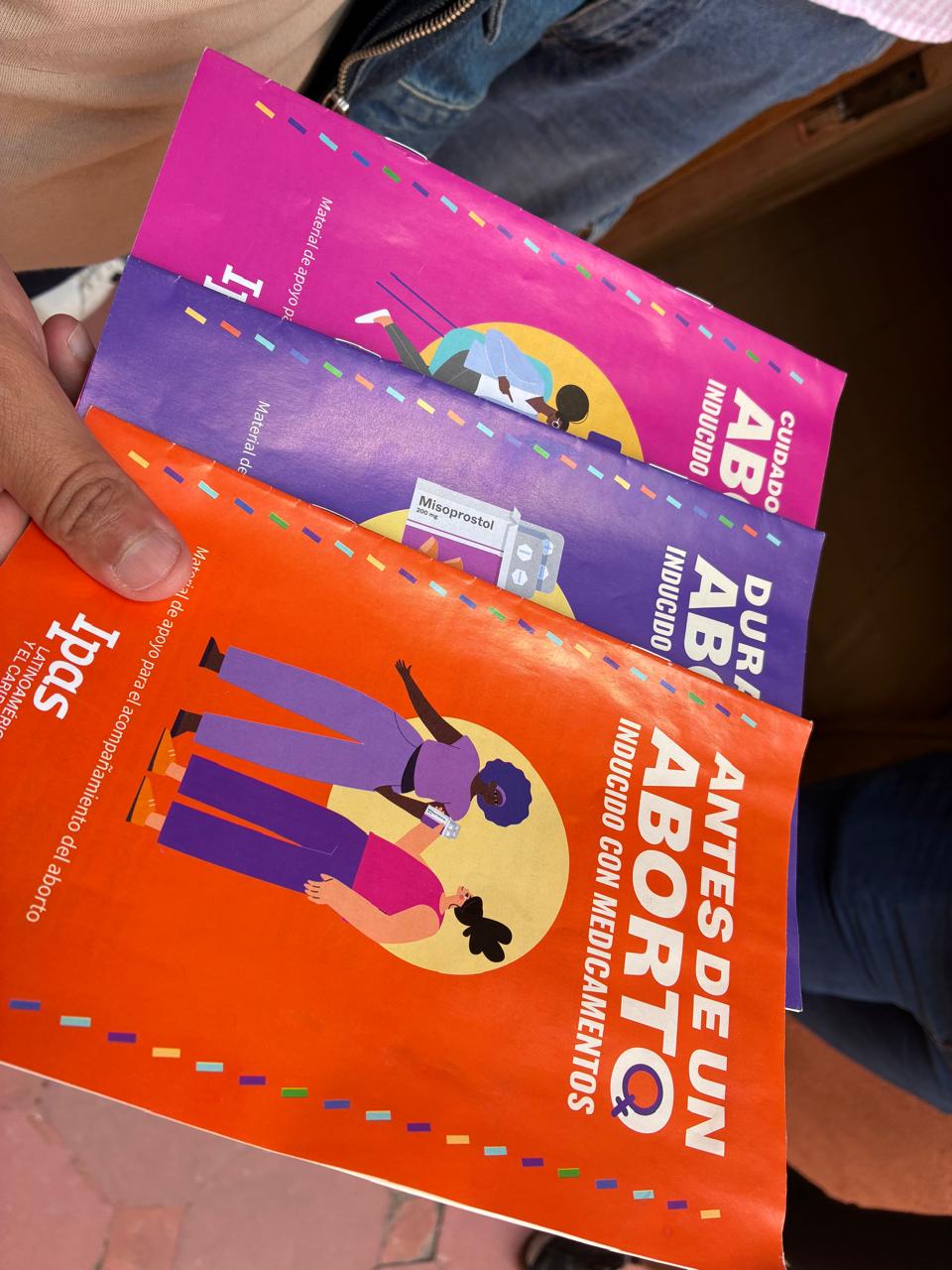

El llamado “estándar de oro” —la combinación de mifepristona y misoprostol— fue presentado no como un misterio médico, sino como un recurso seguro, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La efectividad supera el 95 por ciento y las complicaciones, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), son casi nulas.

Uno de los mitos más resistentes —el del alto costo— fue derribado con cifras.

“La dosis completa de mifepristona y misoprostol nos la están vendiendo en 300 pesos”, contó una de las acompañantes. La liberación de patentes y el activismo feminista han devuelto la posibilidad de acceso a quienes antes quedaban fuera.

Cuando el aborto requiere intervención clínica, la diferencia entre métodos no es solo técnica: también es ética.

La Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es un procedimiento moderno, seguro, mínimamente invasivo; se realiza con anestesia local y es recomendado hasta la semana 12 o 14 de gestación.

El legrado, en cambio, persiste como un residuo del pasado: es un raspado violento que puede provocar perforaciones uterinas y que, a pesar de las recomendaciones internacionales, sigue practicándose en muchos hospitales del estado, no solo para abortos, sino como una “solución rápida” para otros padecimientos ginecológicos.

Sororidad ante la falta de acceso

Las acompañantes feministas subrayaron que clandestino no significa necesariamente inseguro. Gracias al acceso a la información y al acompañamiento horizontal —un acompañar que escucha, sostiene y no juzga— miles de personas mujeres y personas gestantes han interrumpido embarazos fuera del sistema de salud sin poner en riesgo su vida.

Ese acompañamiento, explicaron, no sustituye a la medicina: la complementa. Ofrece contención emocional, logística, cuidado. Es “una forma de hacer comunidad cuando el Estado se ausenta”.

La abogada presente relató el tortuoso camino que llevó a la despenalización. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 permitió que los tratados internacionales tuvieran el mismo rango que la Constitución mexicana.

A partir de ahí, los derechos sexuales y reproductivos pudieron interpretarse como derechos fundamentales.

En San Luis Potosí, sin embargo, persistía un “candado” constitucional que protegía “la vida desde la concepción”, bloqueando todo avance. La brecha se abrió en septiembre de 2023, cuando un amparo promovido por la colectiva ILE logró que se declararan inconstitucionales tanto el delito de aborto en el Código Penal como el candado mismo.

Esa sentencia obligó al Congreso del Estado a legislar. En 2024 se aprobaron las reformas: La Constitución eliminó la protección a la vida desde la concepción y reconoció el derecho a decidir sobre la gestación de manera libre, informada y responsable. La Ley de Salud del Estado estableció que el sistema público debe ofrecer el servicio de interrupción del embarazo de manera gratuita, universal y de calidad hasta la semana 12.

No obstante, la ley escrita no garantiza su cumplimiento. Las instituciones deben ajustar reglamentos, capacitar personal y asegurar el acceso. En los pasillos, la resistencia política y el estigma aún son barreras.

En San Luis Potosí destacan cinco causales permitidas: interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas; aborto por imprudencia, cuando ocurre sin intención por accidente u omisión; por violación, que no requiere denuncia ni autorización previa y debe atenderse de inmediato; por inseminación artificial indebida, si fue no consentida; y por riesgo a la salud, entendida integralmente como bienestar físico, mental y social.

El enfoque busca visibilizar los derechos reproductivos desde una perspectiva legal y de salud pública.

La decisión solitaria: el estigma que caló por centro

Las acompañantes también atestiguan el profundo impacto del estigma. Han visto a mujeres que, a pesar de estar seguras de su decisión, cargan con una culpa inmensa.

Es la historia de alguna madre que ya tiene hijos y sabe que no puede permitirse otro, ni económica ni emocionalmente, pero que se siente “mala” o “egoísta” por decidir abortar. Es el eco de años de discursos religiosos y sociales que una joven asocia con la feminidad exclusivamente con la maternidad obligatoria.

Estas mujeres a menudo realizan el proceso en la más estricta soledad, sin atreverse a compartirlo conn nadie, por temor al juicio.

El acompañamiento, en estos casos, se vuelve un soporte emocional crucial. Ayuda a reafirmar que su decisión es un acto de responsabilidad y autocuidado; les recuerda que la maternidad debe ser deseada para ser una experiencia plena y que su valor como persona no reside en su capacidad de gestar.

“La ley dice una cosa, el hospital otra”: la lucha por la implementación

Por otro lado , están las historias de frustración post-despenalización. Activistas y acompañantes relatan cómo, armadas con la reforma recién aprobada, han acompañado a mujeres a hospitales públicos solo para ser rechazadas.

“Aquí no tenemos el medicamento”, “vuelva en dos semanas”, son las excusas más comunes.

Se enfrentan a la objeción de conciencia mal entendida, a la burocracia y a la simple negligencia de un sistema de salud que se resiste al cambio. Esta realidad demuestra que la reforma más reciente es solo el comienzo de la batalla.

La verdadera conquista es asegurar que cada persona que entre por la puerta de un hospital público en San Luis Potosí reciba el servicio al que ahora, inequívocamente, tiene derecho.

El taller cerró con un llamado a mirar más allá de las reformas: la despenalización social. Persisten el señalamiento, la culpa, el peso de un mandato que quiere reducir a las mujeres y personas gestantes a la maternidad obligatoria.

Se desmontó el mito de la “depresión postaborto” como consecuencia inevitable. El malestar emocional, explicaron, no surge del procedimiento médico, sino de la soledad y el juicio social.

“Yo me practiqué uno y fue lo mejor que pude haber hecho porque yo lo decidí”, compartió una participante.

En esa frase se condensa el espíritu del taller de Lúminas: la certeza de que la información y la sororidad son las herramientas más potentes contra el miedo; que la autonomía sobre el propio cuerpo es un derecho humano, no un privilegio; y que en un país donde la ley aún se resiste a volverse práctica, las redes feministas han tejido un refugio allí donde el Estado se ausenta.