María Ruiz

Treinta segundos para desaparecer.

En México, treinta segundos bastan para que alguien desaparezca. Una camioneta sin placas; hombres armados; una calle sin cámaras; y el Estado, mirando hacia otro lado. María Guadalupe Cuevas Castillo lo sabe, porque en 2012 se llevaron a su hermano Emiliano Bernardo Gaspar Castillo y su tío Leobardo Castillo Ramírez. Lo recuerda bien: no hubo ruido, no hubo testigos, solo miedo. El secuestro fue en la colonia 21 de Marzo, en Soledad de Graciano Sánchez. Desde entonces, el calendario se detuvo.

“No hay un solo día que no piense en ellos. No han muerto, pero tampoco están vivos. Es una tortura que no se acaba”.

A María le duele Soledad. Pero el dolor se expande como una mancha de sangre que encontramos en Ciudad Valles, Matehuala, Aquismón, Tamazunchale, Matlapa, Ébano, Huehuetlán, Rayón, Tanquián, San Vicente.

Según los datos oficiales, obtenidos a través de la solicitud de transparencia realizada por Astrolabio Diario Digital con número de folio 240469825000152, gestionada con la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Vicefiscalía, así como la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Fiscalía General del Estado, al menos 26 municipios de San Luis Potosí tienen registros continuos de desapariciones o personas no localizadas. La mayoría pertenecen a la región Huasteca, una zona de selva, ríos y pueblos en resistencia.

2025 principalmente se detectan menciones en agrupación de Ciudad Valles, Huehuetlán, Tamasopo, Tamuín, San Luis Potosí con uno; Matehuala: uno; San Martín Chalchicuautla: uno; Matlapa: uno; Tampacán: uno; Unidad 2 (Tamaz): uno.

Estas cifras no son solo números: son nombres, vidas, familias fracturadas y, sobre todo, son geografía viva. Porque es necesario indagar en la territorialidad, en el “piso” concreto donde desaparecen las personas. Son estos espacios, como dice María, —municipios, comunidades, ejidos— los que se vuelven zonas de búsqueda, de investigación de pistas, de rastros e historias.

“Son los mismos sitios donde buscan las madres, las hermanas, los hijos e hijas, los esposos. Y son, también, reflejo de la inseguridad que domina cada lugar”.

La repetición de desapariciones en los mismos municipios muestra, según esta hermana y sobrina buscadora, la falta de acciones concretas para prevenir y erradicar el problema.

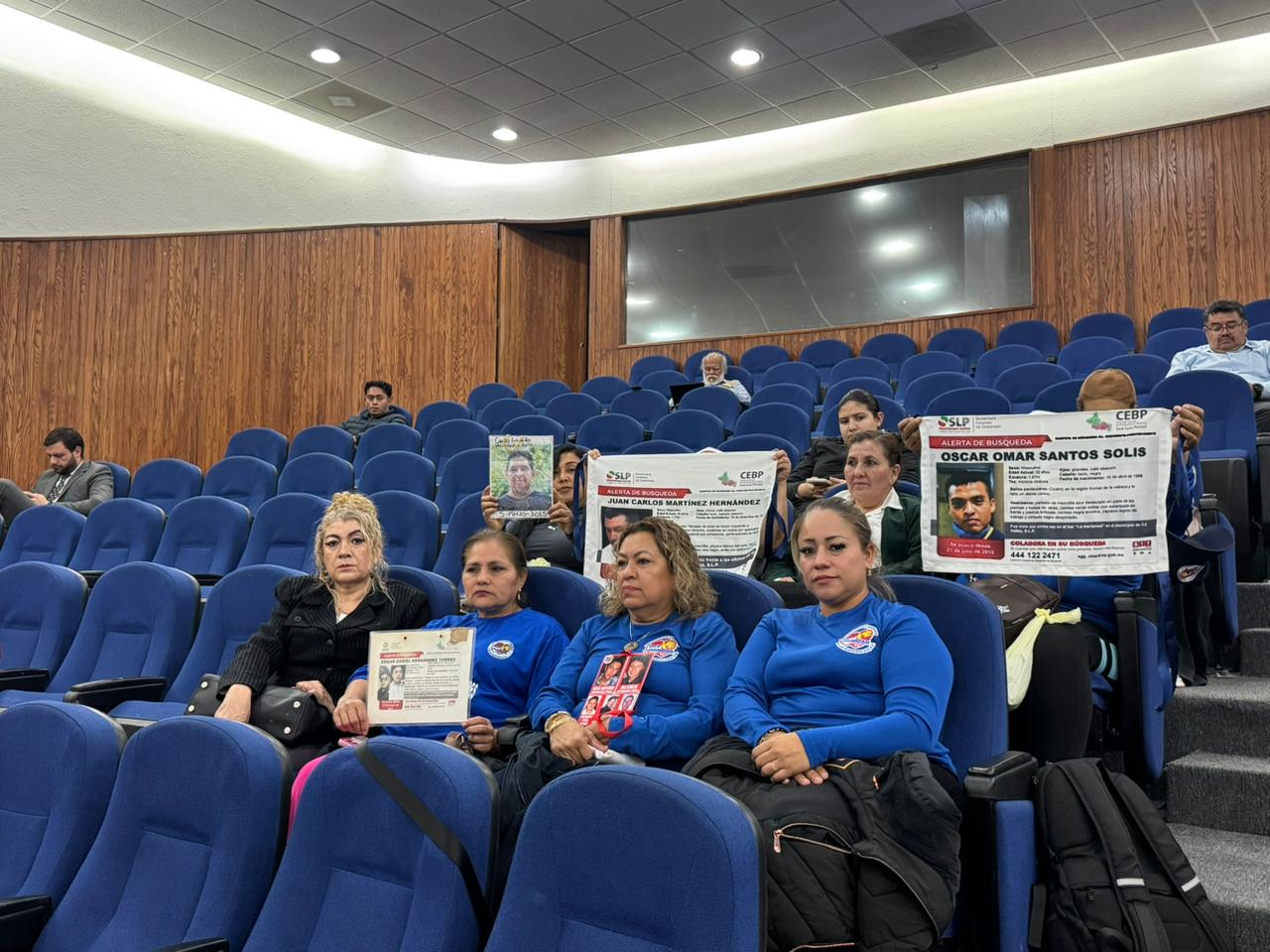

“Muchos no denuncian. Mejor vienen con nosotros, con el colectivo. Saben que en la Fiscalía General del Estado no pasa nada”, dice María Guadalupe, ahora integrante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C.

La región Huasteca: tierra de nadie

La Huasteca potosina tiene nombre de paraíso, pero se convirtió en territorio de desapariciones. Aquí, el silencio no solo es cultural: es una estrategia de supervivencia.

Desde 2018 se repiten los mismos municipios con registros en Tamuín, Tampamolón, Axtla, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale, Tamasopo, Tanlajás, Ébano y Aquismón.

No son coincidencias: son zonas donde la violencia se instala y se reproduce, donde las desapariciones se vuelven sistémicas y donde, año tras año, el Estado ha fallado. Cada uno aparece cada año en listas oficiales.

No hay esfuerzos regionales sostenidos; no hay coordinación interestatal; no hay voluntad.

Las cifras lo dicen todo: Huehuetlán aparece en al menos cinco años distintos; Axtla de Terrazas se mantiene con registros regulares de 2018 a 2025 sin interrupciones. Unidad 2 (Tamazunchale) es otro foco rojo. Y Aquismón encabeza el primer lugar de desapariciones en toda la gráfica. Mientras tanto, las búsquedas las hacen las madres, las hermanas, las hijas.

“Nos toca a nosotras buscar en fosas. Nosotras tenemos que aprender a identificar huesos, ropa, tierra removida”, denuncia María.

Soledad sin registros

Soledad de Graciano Sánchez, donde desaparecieron Emiliano y Leobardo, aún marca cifras que no aparecen en los discursos. En la información proporcionada en la solicitud, el municipio no se encuentra dentro de los registros.

Sin embargo, cuando se busca dentro de los datos de la Unidad de Búsqueda de Personas de la FGE, en los mismos años se reflejan al menos: en 2018, cinco fichas de no localizaciones de personas, entre ellas un niño de dos años; cinco fichas de búsqueda en 2019; 16 en 2020; tres en 2021; 15 en 2022; 21 personas desaparecidas en 2023; 29 en 2024; y siete fichas de no localizados en lo que va de 2025.

Según este recuento, Soledad debió aparecer múltiples veces en las tablas oficiales de información proporcionada por la Fiscalía.

“¿Por qué hay tantos? Porque muchas familias ya no denuncian ante la Fiscalía. Prefieren ir directo a los colectivos o a la Comisión Estatal de Búsqueda. Y creo también que el miedo a la revictimización es más fuerte que la fe en la justicia”.

En septiembre del año pasado se activó una Alerta Amber para encontrar a Luis Fernando Recio Pérez, un niño de 11 años de este mismo municipio. Sin embargo, colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros SLP advierten que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian ante la Fiscalía, sino directamente ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

Además, hay registros oficiales de desapariciones de décadas anteriores que permanecen sin resolver, como el caso de los familiares de María, que aún no tienen respuesta. Uno de los discursos más dañinos que enfrentan las familias es el estigma que criminaliza a las víctimas.

“No todos andan en malos pasos. Emiliano tenía 15 años cuando desapareció. Era solo un niño”, recalca María Guadalupe.

El Altiplano y la Región Media: también duele

No solo es la Huasteca. En el Altiplano, municipios como Matehuala aparecen en registros desde hace más de siete años. En la Región Media, los municipios de Mexquitic, Salinas, Ahualulco y Santa María figuran con al menos dos casos por año, desde 2018 hasta 2024. Y municipios como Villa de Reyes, San Martín y Ramos también repiten, lo que muestra que la desaparición no respeta fronteras internas.

¿Quién se está haciendo cargo?

En muchos de estos pueblos, las familias ya no llaman al 911. Llaman al colectivo; llaman a otras madres o se van solas: pala, pico, agua y la esperanza de encontrar siquiera un zapato.

“No quieren ver. No les conviene ver. Pero claro que hay zonas de desaparición máxima en San Luis. Lo que pasa es que aquí nadie pregunta, nadie exige. Solo enterramos. O buscamos”, acusa María.

Los municipios con baja frecuencia de registro no son necesariamente lugares más seguros. Muchas veces significa que no se reporta, que el miedo ha paralizado a las familias o que simplemente ya nadie cree que el Estado sirva para algo.

“No es que haya menos desaparecidos. Es que ya no los quieren contar”.

Un recuento de frecuencia por año muestra cómo la desaparición ha sido constante, incluso creciente, en muchos municipios.

De 2018 a 2025, municipios como Mexquitic, Ahualulco, Salinas, Villa de Reyes aparecen cada año con mínimo uno o dos casos. De 2023 a 2024, se suman más municipios al registro: Rayón, Tancanhuitz y San Luis Potosí capital. Aun así, no hay política pública seria; solo comunicados y excusas.

María no deja de buscar, no puede. En su casa, hay una habitación que no se toca; hay fotos que no se bajan. Porque Emiliano y Leobardo todavía pueden volver.

“La esperanza también duele. Pero no la puedo soltar”. El Estado ha fracasado, menciona María, y mientras no se rompa ese pacto de silencio, las madres seguirán escarbando la tierra con las uñas. San Luis Potosí seguirá siendo un cementerio sin lápidas; un mapa de ausencias.