Texto y fotografías de Desiree Madrid

En este país cada día se celebra o se conmemora algo. El calendario está lleno de efemérides, de pretextos para recordar, festejar o simplemente ponerle un nombre al paso del tiempo. Hoy no fue la excepción: 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Un día que quizá pase inadvertido para muchos, pero que para otros se vuelve inevitable. Porque sí, en un estado, en un país, en un continente donde la desaparición acecha como una sombra constante, tiene que existir una fecha para nombrar lo innombrable.

Desde hace tres años asisto a las actividades que organizan los colectivos. Siempre llego con la esperanza de que, tal vez, esta vez sean menos. Pero la realidad golpea: nunca son menos.

Cada año la lista crece. Cada vez son más las familias a las que les falta uno.

La Plaza de Armas luce diferente. No hay fiesta ni verbena, sino un silencio pesado interrumpido por consignas y por los sollozos que escapan entre abrazos.

La plaza se convierte en una exposición improvisada: rostros en mantas, ojos que miran desde las fotografías, nombres que gritan desde las cartulinas. Nadie se conoce y, sin embargo, todos comparten algo en común: la ausencia. Cada familia carga un vacío distinto, pero el dolor es el mismo.

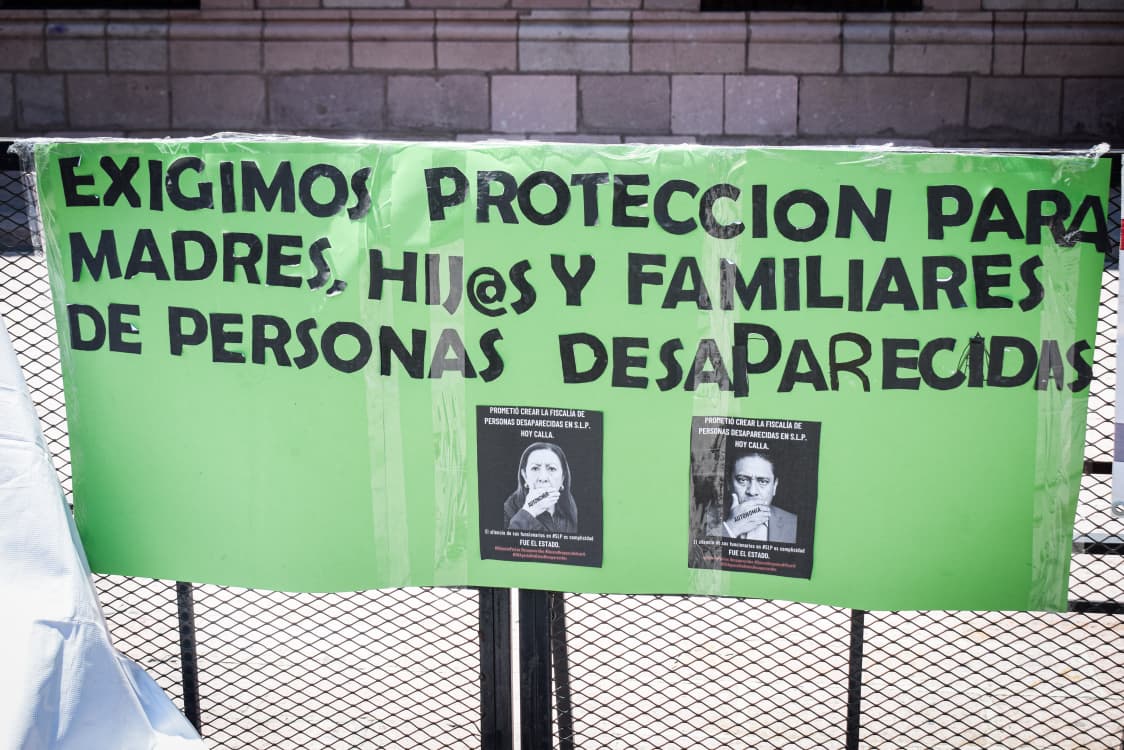

Camino entre las vallas que, paradójicamente, protegen el Palacio de Gobierno. Un edificio que debería tener las puertas abiertas, pero que hoy se cubre con metal y policías. Sobre esas vallas cuelgan los retratos de los que no están: jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Todos reducidos a una foto que intenta resistirse al olvido.

Mientras tomo fotografías, un hombre se me acerca. “Son un buen de desaparecidos, ¿verdad?”, me dice, con un tono más de constatación que de pregunta. Me quedo en silencio unos segundos, sin saber qué responder. Al final sólo alcanzo a decir: “Sí, así es”. Él baja la cabeza y, con un gesto triste, musita: “Qué triste, verdad”.

Pienso; no es sólo tristeza por quienes faltan, sino por la indiferencia que los rodea, por la empatía ausente, por la omisión que se ha vuelto costumbre. Y entonces me asalta la idea: si mañana falto yo ¿Habrá alguien que me busque con la misma fuerza con la que estas madres buscan?

Sigo el recorrido. Las familias colocan fotografías en caballetes, en mantas, en árboles. El viento mueve los rostros de un lado a otro, como si también ellos quisieran gritar que siguen aquí, aunque colgados de un hilo de esperanza.

Leo los mensajes escritos: cada palabra cargada de dolor, de resistencia y de amor. “Faltó yo, no me olvides”, parece decir cada letra.

Las lágrimas no faltan. Porque mientras unos celebran el Día del Abuelo, el Día del Niño o el Día de la Mujer, hay quienes están condenados a conmemorar el Día de la Desaparición Forzada, una fecha que nadie elige, pero que se impone como recordatorio de que, en este país, todavía hay demasiados ausentes.