Por Gabriela Rodríguez y Fátima Alvizo

Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C.

En México, las niñeces no siempre representan un bien a proteger. Muy por el contrario, cuando niñas, niños y adolescentes escapan de los márgenes de lo que el poder considera “inocente”, “digno de protección” o “útil”, el aparato penal del Estado aparece no como garante de sus derechos, sino como herramienta de castigo.

Dos casos recientes lo demuestran con crudeza: la persistencia del delito de aborto en los códigos penales —aun en contextos de violación sexual— y la reciente detención de un menor en San Luis Potosí acusado de halconeo. Ambos reflejan cómo el derecho penal, lejos de proteger, sigue criminalizando la infancia, particularmente cuando ésta se vive en condiciones de desigualdad por ser pobre, niña o disidente.

En el primer caso, aunque el aborto por violación se permite legalmente en todo el país y sin temporalidad gestacional, la realidad es que su prevalencia como delito en los códigos penales estatales mantiene una carga simbólica y social que criminaliza a quienes lo requieren. El sistema de causales y plazos continúa sustentando la idea de que el aborto es una conducta ilícita que solo en algunos casos puede “tolerarse”, lo que refuerza el estigma, inhibe el acceso a servicios de salud y profundiza la violencia institucional hacia niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Hace unos días, la cuenta @lapankecita compartió una infografía con los 30 nacimientos registrados en México en 2024 con madres de entre 10 y 12 años, y padres entre los 56 y 75 años. No se trata de casos aislados ni de “embarazos adolescentes”: hablamos de violencia sexual contra niñas y de un Estado que decide ignorar su derecho a decidir mientras sigue clasificando el aborto como delito.

En San Luis Potosí, las cifras son devastadoras: tan solo en 2022, 136 niñas entre 10 y 14 años fueron registradas como madres. Aunque no existe un dato que lo confirme con certeza, se sabe que muchos de estos casos son consecuencia directa de violencia sexual, muchas veces perpetrada por familiares o personas del entorno cercano. A pesar de que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 obliga a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, en la práctica las niñas enfrentan múltiples barreras institucionales que les niegan este derecho, perpetuando una lógica de castigo y desprotección. Como denuncian diversos informes, solo 1 de cada 250 denuncias por abuso sexual contra menores llega a juicio en el estado, revelando una estructura impune que no protege, sino que condena al silencio.

Estos datos son una muestra clara de que el Estado es cómplice por omisión. El Estado sigue criminalizando a las niñas que buscan interrumpir un embarazo, pese a que este pueda ser producto de una violación, manteniendo el aborto como delito en su Código Penal, como aún ocurre en muchos estados del país. Mientras se criminalice el aborto y se permita que niñas de 10 años den a luz a hijos e hijas de hombres de 60, el Estado seguirá actuando como cómplice de los agresores.

En América Latina, el movimiento Niñas, No Madres ha visibilizado cómo el embarazo forzado tras violación sexual es una doble violencia: primero sexual, luego reproductiva. Este movimiento ha llevado casos como los de Lucía, Norma, Fátima y Susana ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, denunciando que obligar a una niña a ser madre es una violación de derechos fundamentales. Como afirma la campaña:

“La violencia sexual contra niñas y adolescentes vulnera sus derechos de por vida”

La violencia sexual infantil no es un hecho aislado: es una manifestación extrema de la violencia patriarcal. El caso de Sasha Sokol, quien denunció haber sido abusada por su productor cuando tenía solo 14 años, lo confirma con crudeza: ni la fama, ni la visibilidad, ni el acceso a medios garantizan justicia, ni rompen el pacto de silencio que rodea estas violencias. Sasha esperó más de 30 años para poder nombrar públicamente lo que vivió, y aún así fue cuestionada, revictimizada y obligada a defender su palabra en la arena mediática.

Por otro lado, las infancias también se enfrentan al abandono y la criminalización por parte del Estado y cuyas vidas se han desarrollado en escenarios donde el abandono institucional, la violencia cotidiana y la pobreza configuran su única realidad posible. Recientemente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí reportó la detención de un menor de edad, implicado —según sus declaraciones— en narcomenudeo y labores de vigilancia para grupos delictivos, comúnmente conocidas como halconeo. En al menos 19 entidades del país, el halconeo es un delito que castiga la recolección o transmisión de información sobre instituciones de seguridad pública y penitenciaria. Su redacción ambigua no sólo amenaza la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, sino que ahora también se aplica para criminalizar a infancias y adolescencias atrapadas en contextos de exclusión, violencia y pobreza.

En ambos casos, el mensaje es claro: el Estado prefiere castigar antes que comprender. Prefiere el inicio de carpetas de investigación penal antes que la política pública. Castiga a las niñas por ser víctimas de violación; castiga a los niños por sobrevivir en entornos que el propio Estado ha abandonado.

Nos preguntamos entonces: ¿de qué sirven los discursos sobre derechos de la niñez, si lo que prevalece es su criminalización? ¿Cómo hablar de justicia si el Estado responde con castigo a quienes debería cuidar y reparar?

La ley se convierte en un instrumento de castigo y no de cuidado y protección de los derechos de las niñeces y adolescencias.

Fuentes citadas:

- INEGI: Tabulados de nacimientos registrados por edad de la madre

- Astrolabio: Solo un caso de abuso sexual a menores tiene sentencia en SLP y Soledad

- El País. Lucia, Norma y Fatima son niñas, no madres

- El País. La Balada de Sasha Sokol

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

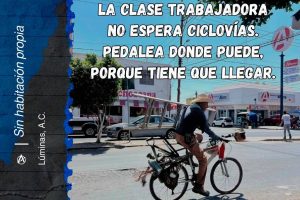

Gabriela Rodríguez es geógrafa feminista, biciactivista y defensora de derechos humanos. Actualmente es maestrante en Derechos Humanos y codirectora de Lúminas A.C.

Fátima Alvizo. Feminista a veces pero siempre mujer con consciencia de clase y cuya red flag es ser habitante de twitter desde 2009. Graduada en Derecho y maestra en Derechos Humanos y Democracia, especialista en violencia contra las mujeres basada en género, docente, investigadora y analista criminal. En sus ratos libres defiende derechos humanos con sus amigas en Lúminas, Centro de Derechos Humanos AC e intenta que sus gatitas le agarren cariño.

Lúminas, A.C. es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos con especial atención en las mujeres y las infancias y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La integran Olga Elizabeth Lucio Huerta, Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas, Mónica Reynoso Morales, Fátima Patricia Hernández Alvizo y Maritza Aguilar Martínez.